・2色パン

・かぼちゃのシチュー

・マカロニサラダ

・牛乳

1~2年生

10月31日は、ハロウィンです!もともとは、秋の収穫をお祝いする行事でした。ハロウィンには、かぼちゃの中をくりぬいて、明かりを灯した、ジャコランタンをかざります。これには、悪い霊を追いはらうという、目的があります。今日はそんなかぼちゃを、みなさんの大好きなシチューにたっぷり入れました!きょうも よくかんで あじわって いただきましょう。

3~6年生

10月31日は、ハロウィンです!日本では、12月31日が1年の終わりですが、古代ケルト民族は1年の終わりを10月31日ときめていました。この日は、秋の収穫をおいわいしたり、死者のお祭りをします。

さて、問題です。ハロウィンには、かぼちゃの中をくりぬいて、明かりを灯した、ジャコランタンをかざります。

かぼちゃのランタンを飾るようになった理由として間違っているのはどれでしょう?

①悪魔祓いのために火を持ち歩くため

①悪魔祓いのために火を持ち歩くため

②悪魔が南瓜が嫌いだったため

③南瓜がたくさん獲れたため

正解は②番です。ハロウィンは、ヨーロッパに古くから住んでいたケルト民族の大晦日とキリスト教の万聖節の前夜祭とが混ざったものです。互いの信じる宗教を尊重して新しい祭りが誕生した形になります。南瓜のランタンに火をともすのは、悪魔祓いと先祖が返ってくるときの目印にするためです。日本のお盆の提灯とも似ていますね

今日もよく噛んで 味わっていただきましょう。

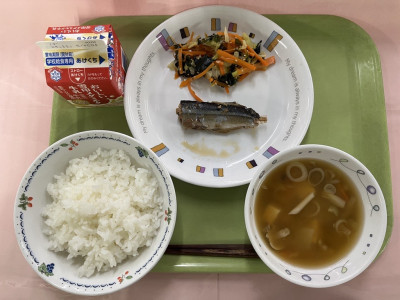

・ごはん(新米です🎵)

・秋刀魚の煮つけ

・きゃべつとわかめのからし醤油

・いなか汁

・牛乳

1~2年生

きょうのさかなは「さんま」です。「あきにとれるかたなのようなかたちをしているさかな」なので「秋刀魚」とかくようになりました。

さんまのあぶらにはきおくりょくをよくするパワーと、ほねごとたべるとじょうぶなほねやはのざいりょうになるルシウムをゲットできます。きょうのほねはすこしかたいのでおはしをじょうずにつかってほねをとりのぞいてたべましょう。きょうも よくかんで あじわって いただきましょう。

3~6年生

今日の魚は秋刀魚です。秋刀魚の旬は秋です。「秋にとれる方のような形をした魚」なので「秋刀魚」と書くようになりました。

さて、問題です。「秋刀魚は目黒に限る」と言われるほど、目黒の秋刀魚が有名ですが、目黒区ではさんまはとれません。なぜ、「目黒の秋刀魚」が有名なのでしょう?

①もともと 目黒区のあった場所では 秋刀魚がたくさん獲れたから

②目黒でたべた秋刀魚がおいしかったから

③「目黒の秋刀魚」の目黒は東京の目黒ではなく北海道の目黒のことだった

正解は②番です。脂ののった熱々の秋刀魚を食べた事がなかったお殿様が、目黒で食べた焼き立ての秋刀魚の味に感動されたのが由来となっています。さんまの脂には記憶力をよくするDHAがたっぷりと詰まっています。カルシウムや鉄分も豊富ですので、育ち盛りにもお勧めの魚です。

今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

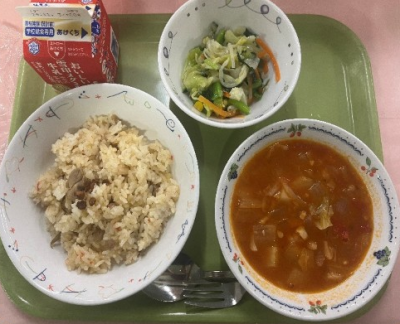

・ツナピラフ

・パリパリサラダ

・スペイン風洋卵スープ

・牛乳

1~2年生

今日のスープはフワフワたまご入りのスープです。どうしてたまごがフワフワするのかというと、たまごに粉チーズとパン粉を混ぜてから、熱々のスープにいれるからです。たまごは体の材料になるほかに、風邪などの病気になりにくくするパワーがあります。フワフワたまごで身体をあたため、今週も元気に過ごせるといいですね。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

3~6年生

今日は卵入りのスープです。たまごを溶きほぐす時に粉チーズとパン粉を加えることで、フワフワに仕上がりました。たまごは、筋肉などからだの材料になる食べ物です。頭の働きも助けます。そして、風邪などの病気の予防にも役立ちます。粉チーズには骨や歯を丈夫にするカルシウムが詰まっています。

運動会まであと11日です。栄養満点の卵とチーズをつかったスープを飲んで、今週も元気に過ごしましょう。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・もうか鮫の味噌カツ丼

・野菜の味噌椀

・フルーツポンチ

・牛乳

1~2年生

今日は「もうか鮫の味噌カツ丼」です。運動会が近いのでカツにしました。サメは身が柔らかい白身の魚です。からだや筋肉の材料になる栄養がたくさん詰まっています。運動会まであと12日になりました。サメのように強く素早く動けるように給食室でも応援しています。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

3~6年生

今日の給食はもうか鮫の味噌カツ丼です。もうか鮫はフカひれの材料になることで知られています。そのため、ヒレの部分だけをとって、身の部分は捨ててしまう人もいました。しかし、毛鹿鮫の肉は牛、豚、鶏に比べて「高タンパク・低カロリー・低脂肪」であり、さらには脳の発達に役立つ「DHA」も多く、「ビタミンB6・B12」も豊富です。毛鹿鮫はフカひれだけでなく、実は身の部分んもとても「ヘルシーで栄養満点」なお魚です。

運動会まであと12日になりました。サメのように強く素早く動けるように給食室でも応援しています。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・スパゲッティきのこ入りミートソース

・じゃが芋入りサラダ

・パンヌカック

・牛乳

1~6年生

10月27日から11月9日は読書週間です。みなさんは最近どんな本を読みましたか?今日は「ムーミン」のお話しに出てくる「パンヌカック」というお菓子を給食室でつくりました。ムーミンの物語の中でムーミンママがよく作ってくれるおやつのひとつです。「パンヌカック」はフィンランドでとても人気のあるパンケーキです。ふつうのパンケーキはフライパンで作りますが、パンヌカックは四角い鉄板をつかってオーブンで焼いてつくります。そのため、焼きあがりも四角くなります。その四角いパンケーキをさらに四角く切って、お皿に盛り付け、ジャムやフルーツをのせて食べます。フィンランドではおやつとしてだけではなく、朝ごはんにもよく食べるそうです。ムーミンも大好きなパンヌカック。物語の中に入り込んだつもりで、ムーミンと一緒に味わいましょう。

きょうも よくかんで あじわって いただきましょう。

・鶏肉とごぼうのピラフ

・コーンサラダ

・ミネストローネ

・牛乳

1~4年生

1年中食べられる「ごぼう」ですが、ごぼうの旬は「秋」から「冬」です。ごぼうは寒いシベリアの地で生まれました。日本へは中国から伝わりましたが、中国では昔から、熱を下げる、体の毒素を体外に出す、肺や大腸の働きをよくする、おしっこのでをよくするなどの“薬”として使われていました。そのため、日本にも最初、「ごぼう」は 薬 として伝わってきました。ごぼうにはすごいパワーが詰まっているのですね。

きょうもよくかんであじわっていただきましょう。

5~6年生

ごぼうは、最初、 薬 (クスリ) として、中国から日本へやってきました。

ごぼうは、食物繊維がたくさん入っている野菜のひとつです。食物繊維は、からだのなかにたまったわるい物を、体の外に出してくれます。

また、ごぼうには、スタミナドリンクとしても使われている成分が入っています。免疫力を高め、病気の予防や筋肉を強くするのに役立ちます。茹でたゴボウの食感とカリカリに揚げたゴボウの食感の違いと香りを楽しみながら食べましょう。

今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

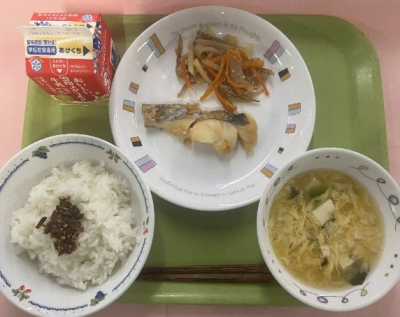

・ごはん

・エコふりかけ

・魚(ホキ)の麦みそ焼き

・こんにゃくとじゃが芋のピリ辛炒め

・かきたま汁

・牛乳

1~3年生

みなさんは「エコ」という言葉を聞いたことがありますか。「エコ」とは自然や環境にやさしいということです。今日は、かきたま汁のだしをとる時につかった鰹節と昆布を捨てないで、ふりかけに変身させました。白金小学校は圧削りを使っているのでちょっと噛み応えがあるふりかけが出来上がりました。よく噛んで食べましょう。まだ食べられるのに捨ててしまうのはとてももったいないことです。みなさんは食べものを無駄しないように注意していることはありますか?いろいろな場面でエコになる行動ができる人になれるとすばらしいですね。きょうも よくかんで あじわって いただきましょう。

4~6年生

みなさんは「地球温暖化」や「異常気象」という言葉を聞いたことがありますか?この「地球温暖化」や「異常気象」のために、食べ物が手に入らず、お腹をすかして苦しむ子どもたちが増えています。今日は食べ物を無駄なく使うという取り組みとして、だしをとったあとの鰹節と昆布を使ってふりかけをつくりました。調理実習などで、できるだけ捨てる部分を少なく調理する工夫もエコクッキングにつながります。また、出されたものを残さず食べるという行動も、地球温暖化を食い止めるのに役立ちます。さて、どうして、食べ物を無駄なく使う、残さず食べることが遠く離れた国の、ひとりのお友達の命を救うことに繋がるのでしょう?「地球温暖化」を止めるために、ほかにもできることはないのかを考えて、みんなと共有できるといいですね。

みなさんは「地球温暖化」や「異常気象」という言葉を聞いたことがありますか?この「地球温暖化」や「異常気象」のために、食べ物が手に入らず、お腹をすかして苦しむ子どもたちが増えています。今日は食べ物を無駄なく使うという取り組みとして、だしをとったあとの鰹節と昆布を使ってふりかけをつくりました。調理実習などで、できるだけ捨てる部分を少なく調理する工夫もエコクッキングにつながります。また、出されたものを残さず食べるという行動も、地球温暖化を食い止めるのに役立ちます。さて、どうして、食べ物を無駄なく使う、残さず食べることが遠く離れた国の、ひとりのお友達の命を救うことに繋がるのでしょう?「地球温暖化」を止めるために、ほかにもできることはないのかを考えて、みんなと共有できるといいですね。

今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

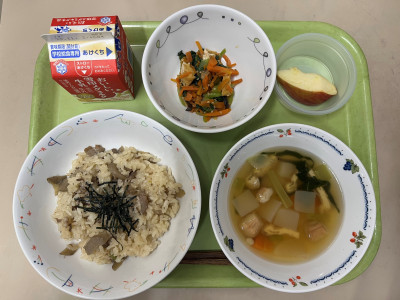

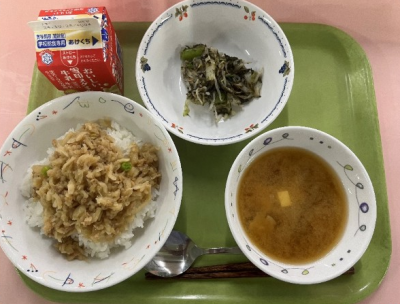

・豚肉のしぐれごはん

・ひき菜炒め

・こづゆ

・りんご

・牛乳

1~6年生

港区ではいろいろな県や町と「何かあったときはお互いに助け合いましょうね。」という約束をしています。「連携自治体」といいます。災害が起こった時だけでなく、普段から交流ができるといいですね。ということで、学校給食では毎年、連携自治体のいくつかの町からお米を届けていただいています。10月は福島県いわき市の農家さんが育ててくださったお米が届きました。そこで今日は福島県でよく食べられている「こづゆ」という郷土料理を紹介します。「こづゆ」は普段の食事だけでなく、結婚式やお祭りの時には必ずみんなで食べるお料理だそうです。みなさんの家では「こんな行事の時にはこれをたべる」という料理はありますか?今日は福島の農家さんに「ありがとう」の気持ちをこめてよく噛んで味わっていただきましょう。

・ごはん(山形県庄内平野からひとめぼれの新米が届きました🎵)

・サバのみそ煮

・おひたし

・けんちん汁

・牛乳

1~6年生

みなさんは「サバ」というお魚を見たことがありますか?バッテラというお寿司に使っているお魚もサバです。また、「サバの缶詰は健康によい!」と人気が急上昇し、売り切れ続出になったこともありました。

サバには、なんとなくかったるいなぁ、疲れやすいなぁ!という人に特におすすめのお魚です。また、頭の働きを助けるパワーも隠れています。缶詰などで骨ごと食べると丈夫な骨を作るのにも役立ちます。運動会の練習を頑張っているみなさんに「サバパワーで元気に過ごしてほしい!」との願いを込めて給食室で調理しました。

今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

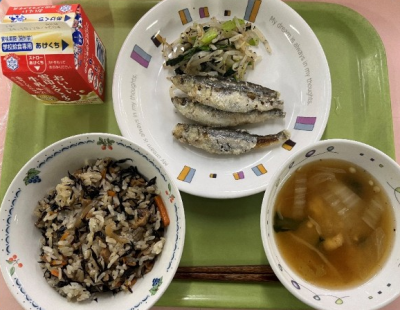

・ひじきごはん

・こいわしのからあげ

・ゆかりあえ

・味噌汁

・牛乳

1~2年生

今日の魚は「こいわし」といいます。大きくなると「いわし」になります。こいわしは骨が柔らかいので、頭ごとまるまる1匹をたべることができます。頭ごとたべると、丈夫な骨や歯をつくるのに役立ちます。また、いわしには、頭の働きをよくするパワーも詰まっています。頭ごとパクッと食べて、こいわしパワーを充電しましょう。きょうも よくかんで あじわって いただきましょう。

3~6年生

今日の魚は「こいわし」といいます。大きくなると「いわし」になります。鰯には記憶力アップ、脳の回転を速くする、花粉症予防、不眠症の改善、、老化防止などのパワーが詰まっています。また、骨の材料になるカルシウムと、カルシウムがきちんと吸収されるときに必要なビタミンDもたっぷりです。ビタミンDは筋肉を強くするのにも役立ちます。こいわしは骨が柔らかいので、ぜひ頭ごと食べましょう。

ところで、鰯といえば千葉県が有名でしたが、ここ数年トップの座は茨城県にうつりました。よくとれる場所が北上したのも地球温暖化の影響と言われています。海の中でいったいなにが起こっているのか?を創造しながら食べましょう。そこで問題です。鰯は群れで行動する魚です。危険が迫ると、くるくると渦のように周回し、敵から身を守ろうとします。鰯が回遊する時どのように円を描くでしょう?

① 時計回り ② 時計と反対回り ③ 先頭になった鰯の気分

正解は①番です。いわしに限らず多くの魚が、時計回りに泳ぐことが多いそうです。ただし、一度向きが決まるとその群れはずっとその方向に回る習性があるそうです。魚の習性を調べてみるのも楽しいかもしれませんね。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・シャキシャキそぼろ丼

・磯あえ

・きのこ汁

・牛乳

1~6年生

切り干し大根は、秋の終わりから冬にかけて収穫したダイコンを細く切って、干してつくります。太陽に当たると、甘い味が強くなり、栄養もパワーアップします!!生の大根と比べて、骨や歯を丈夫にするカルシウムは15倍、運動に欠かせない鉄分は32倍、ビタミンB1・B2は10倍に増えます。食物繊維もたっぷりなので、お腹のお掃除にも役立ちます。シャキシャキした食感を楽しみながら、今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・くりごはん

・いかの竜田揚げ

・ごまあえ

・すまし汁

・月見だんご

・牛乳

1~3年生

みなさんは十五夜にお月見をしましたか?秋は一年中で一番、月がきれいに見えるといわれています。お月見で有名なのは「十五夜」ですが、もうひとつ「十三夜」というものもあります。十三夜は、豆名月や栗名月とも呼ばれます。そこで、給食室では栗ごはんと月見だんごをつくりました。今日は「十三夜」です。みんなできれいな月をみられるといいですね。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

4~6年生

みなさんは十五夜にお月見をしましたか?秋は一年中で一番、月がきれいに見えるといわれています。お月見で有名なのは「十五夜」ですが、もうひとつ「十三夜」というものもあります。今夜は十三夜です。きれいな月をみられるといいですね。

さて、「お月見」にはきれいな月を鑑賞するほかに、秋の実りを感謝する祭事の意味もあります。月の満ち欠けは、農作物の栽培や家畜の飼育のタイミングを教えてくれるとても大切なものでした。そこで「今年もたくさんの収穫ができました。来年もたくさんとれますように。」と感謝の気持ちと豊作をおねがいして、お供え物をするようになりました。十三夜は豆や栗をお供えすることが多いので「豆名月」「栗名月」とも呼ばれています。給食室では栗をつかった栗ご飯と月見だんごをつくりました。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・はちみつレモントースト

・ポークシチュー

・ビーンズサラダ

・牛乳

1~3年生

きょうは「はちみつレモントースト」「ポークシチュー」「ビーンズサラダ」です。「ポーク」はえいごで「ぶた」のことです。「ビーンズ」は、えいごで「まめ」のことです。ぶたにくには、つかれにくくしたり、つかれをはやくとりのぞくパワーがあります。まめには、ほねやはをじょうぶにしたり、イライラをよぼうする、きんちょうをやわらげるパワーがあります。うんどうかいのれんしゅうをがんばるみなさんをきゅうしょくしつからおうえんしています。そして、がっしょうだんのみなさんは、あすはNHKがっしょうコンクールのけっしょうです。これまでのれんしゅうのつかれときんちょうをリセットしてがんばれるようにみんなでおうえんしましょう。きょうもよくかんで、あじわってわっていただきましょう。

4~6年生

今日は「はちみつレモントースト」「ポークシチュー」「ビーンズサラダ」です。ポークは英語で、「豚」のことです。ビーンズは、英語で「まめ」のことです。豚肉は疲れにくくしたり、疲れをはやく取り除くパワーがあります。豆には骨や歯を丈夫にしたり、イライラを予防する、緊張を和らげるパワーがあります。運動会の練習を頑張るみなさんを給食室からも応援しています。そして、明日はNHK合唱コンクールの決勝大会があります。合唱団のみなさんはこれまでの練習の疲れと緊張を一度リセットして、素晴らしい歌声を響かせられるといいですね。みんなで応援しましょう。

今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・チキンライス

・ブロッコリーとひじきのサラダ

・卵スープ

・おかしな目玉焼き

・牛乳

1~2年生

10月10日は目の愛護デーです。みなさんは目を大切にしていますか?姿勢をよくして本を読んだり、テレビやゲームは時間をきめて見るようにしましょう。そして、時々遠くの景色を見るようにするのもおすすめです。今日の給食では、目の働きをたすける、目の疲れを早くとるのに役立つ食べ物を集めました。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

3~6年生

10月10日は目の愛護デーです。みなさんは目を大切にしていますか?

教科書を読んだり、テレビやパソコンをみたりと、目は、毎日とてもがんばって働いています。みなさんは、目にやさしいことしていますか?

● 背筋をのばして、正しい姿勢で本を読む。テレビをみる。

● テレビやパソコン、ゲームなどの画面は時間をきめてみる。

● 目の働きを助ける食べ物をたべる。

● 夜、遅くまで起きていない(早く寝る)

などがあります。給食では、目の働きを助ける食べ物をたくさんつかった献立にしました。どんな食べ物が目にいいのか調べてみましょう。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・ごはん

・小松菜のふりかけ

・塩にくじゃが

・江戸菜のごまあえ

・牛乳

1~2年生

今日の肉じゃがの隠し味には塩麹を使っています。麹とは、米や麦、大豆などの穀物に、食べられるカビをつけて、発酵させたものです。食べられるカビがあるなんてびっくりですね。みそやしょうゆ、お酢、鰹節なども麹を使って作ります。塩麹には肉などを柔らかくするパワーもあります。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

3~6年生

今日の肉じゃがの隠し味には塩麹を使いました。麹とは、米や麦、大豆などの穀物に、食べられるカビをつけて、発酵させたものです。

では問題です。次のうち、麹の力で作られる調味料は、次のうちどれでしょう? ①みそ ②お酢 ③しょうゆ

正解は、全部です!麹は、日本の食事に欠かせない調味料の材料です。麹に漬けると、甘味と旨みが増して、おいしくなります。深みのある味を、ぜひ味わってみてください。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

①悪魔祓いのために火を持ち歩くため

①悪魔祓いのために火を持ち歩くため