・バターライス

・チリンドロン

・スパニッシュオムレツ

・コールスローサラダ

・牛 乳

1~6年生

「チリンドロン」とはスペイン語で「トランプ遊び」という意味です。パプリカやトマト、ピーマンなど色鮮やかな野菜が、トランプを散りばめたように見えることから、この料理の名前がつきました。スペインの東北部、アラゴン地方に伝わる郷土料理です。

スパニッシュオムレツはスペインで生まれた卵料理の一つです。スペインでは「トルディージャ」の名前で親しまれています。卵にじゃがいもを入れて作るのが定番ですが、具は家庭によって様々で、野菜や、ハム、ベーコンを入れて作るトルティージャもあります。できあがりの卵のかたさにも家庭によってこだわりがあります。ケーキのように三角に切ってそのまま食べたり、パンにはさんでサンドイッチのようにして食べたりします。

スペインにはお米を使った料理もあります。お米を使ったデザートもあるので調べてみましょう。

今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・鮭ちらし

・大根のそぼろあんかけ

・芋子汁

・牛 乳

1~4年生

芋子汁は里芋をつかった汁物です。山でとれるお芋を「山芋」、人の住む里でとれるお芋を「里芋」とよびました。里芋はお腹の働きを元気にする、筋肉の働きを助ける、頭の働きをよくするなどのパワーが詰まっています。里芋は秋から冬にかけてがたくさんとれておいしい季節です。秋の味覚を楽しみましょう。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

5・6年生

芋子汁は里芋をつかった汁物です。山でとれるお芋を「山芋」、人の住む里でとれるお芋を「里芋」とよびました。さて、問題です。里芋は、お米よりも前から食べられていた。○か×か。…答えは○です!

里芋の歴史はとっても古く、中国から伝わったのは、はるか昔、縄文時代になります。

芋の仲間の中で、カリウムが一番多いのが、里芋です。カリウムは、筋肉の働きをよくするのに役立ちます。

里芋は、秋から冬が旬のお芋です。食感を楽しみながらいただきましょう。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・鯛めし

・れんこんのつくね焼き

・切干大根のペペロンチーノ

・かきたま汁

・特別栽培 みかん

・牛 乳

1~2年生

今日の鯛は愛媛県の大西さんたち漁師さんが、卵から大切に育てた魚です。鯛めしは、その鯛を丸ごと1匹、ごはんにのせて炊きます。骨からもおいしいだしがでます。骨ごとまるまる1匹使うとてもエコな料理です。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

3~6年生

今日の鯛は愛媛県愛南町の漁師さんが、卵から大切に育てたマダイです。鯛めしは、鯛をまるまる一匹、ごはんと一緒に炊きます。骨ごと料理に使うとてもエコな料理です。切干大根は、大根を薄く切って干して作ります。たくさんとれた大根を、無駄にしないで、長く保存することができます。れんこんのつくね焼きは、ひき肉に豆腐と野菜をたっぷりと混ぜて焼いた和風ヘルシーハンバーグです。今日は環境にやさしい献立です。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

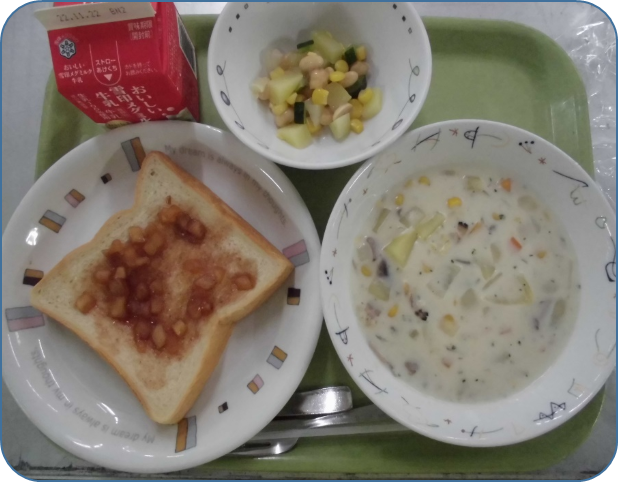

・アップルトースト

・クラムチャウダー

・ビーンズサラダ

・牛 乳

1~2年生

今日は、リンゴジャムを塗ったトーストです。リンゴジャムも給食室で作りました。100個以上のリンゴを切って、大きなお鍋の前で、調理員さんが、1時間以上じっくりと愛情をこめて煮詰めてくれました。給食室中、甘い匂いがしていましたが、みなさんの教室にはとどいたでしょうか?ちょっと甘酸っぱい秋の味を楽しみましょう。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

3~6年生

みなさんは、ジャムを作ったことがありますか?今日のリンゴジャムも給食室で作りました。 100個以上のリンゴを切って、大きなお鍋の前で、調理員さんが、1時間以上じっくりと愛情をこめて煮詰めてくれました。給食室中、甘い匂いがしていましたが、みなさんの教室にはとどいたでしょうか?

さて、問題です。ジャムは、フルーツの実や汁に多く含まれるある成分と「糖類」や「酸」がくっつき、ゼリー状に柔らかく固まる性質を利用してつくります。さて、どんな成分と反応させてつくるのでしょう? ① ビタミン ② ペクチン ③ LOVE

正解は ②番の「ペクチン」です。ペクチンと糖や酸が反応するとゼリー状に固まります。今日は、ちょっと甘酸っぱい秋の味を楽しみましょう。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

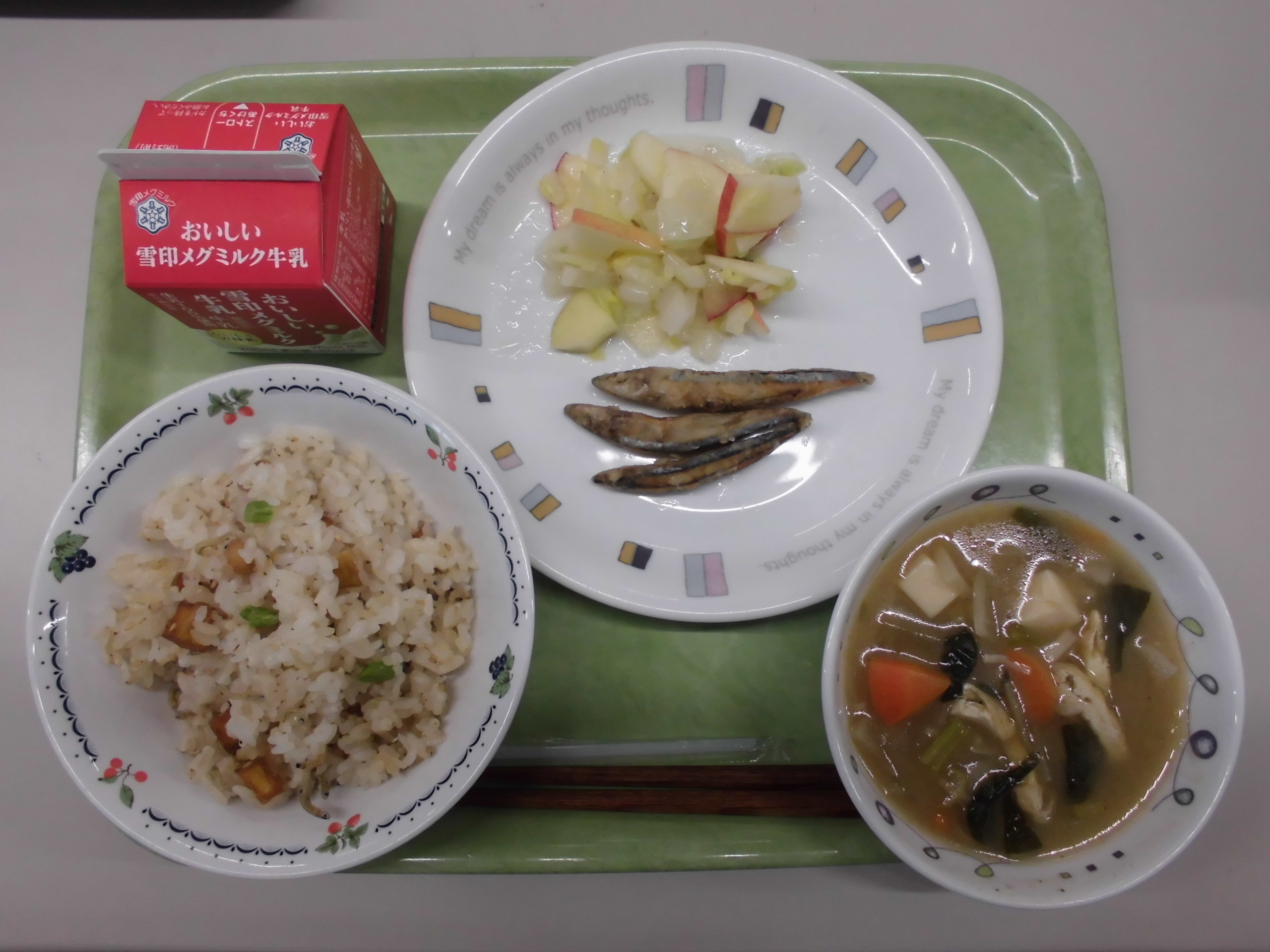

・山坂達者飯

・きびなごのから揚げ

・白菜とりんごサラダ

・具たくさんみそ汁

・牛 乳

1~2年生

11月8日はいい歯の日です。丈夫な歯にするためには、歯磨きをすることはもちろんですが、歯の材料になる食べ物を食べること、よく噛んで食べることも大切です。今日は丈夫な歯にするのに役立つ献立です。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

3~6年生

11月8日はいい歯の日です。丈夫な歯にするためには、歯磨きをすることはもちろんですが、歯の材料になる食べ物を食べること、よく噛んで食べることも大切です。今日は丈夫な歯にするのに役立つ献立です。山坂達者飯は、歯の材料になる大豆、小魚、ごまと、食物繊維たっぷりのサツマイモを使っています。りんごは、シャキシャキとした食感をたのしみながら噛みましょう。みそ汁も、ごぼう、こまつななど丈夫な歯に役立つ具をたくさんつかっています。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

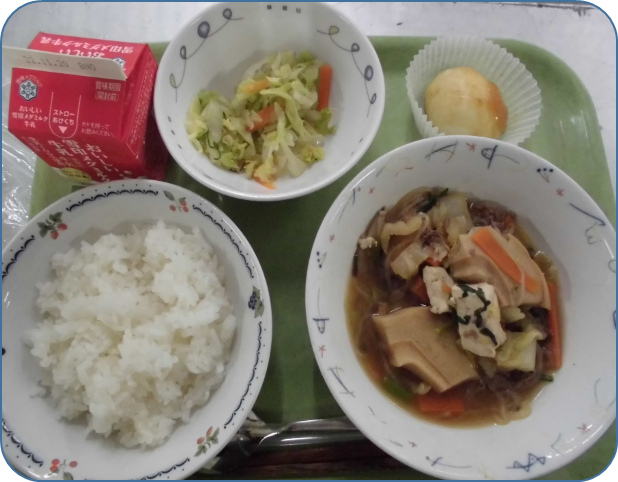

・ごはん

・すき焼き風煮

・キャベツの香り漬け

・焼きまんじゅう

・牛 乳

1~2年生

みなさん、すきやきは好きですか?今日の給食は、去年の6年生が考えた群馬県の郷土料理です。みなさんにバランスよく赤、黄、緑の栄養をとってもらうために、群馬県の郷土料理の中から献立を考えました。今日のすき焼きの中には、赤の食材として、牛肉、焼き豆腐。黄の食材として、お米、こんにゃく。緑の食材として、白菜、椎茸、春菊が入っていて、バランスのよい給食になっています。よくかんで味わって食べましょう。

3~6年生

みなさん、すきやきは好きですか?今日の給食は、去年の6年生が考えた群馬県の郷土料理です。国際科で「紹介したい!食べたい!日本各地のLocal Food Lunch!」について調べ、各班で発表しました。すき焼きは群馬県の郷土料理ではありませんが、群馬県特産のこんにゃくと下仁田ネギを使った料理を考え紹介してくれました。みなさんは、紹介したい県や郷土料理はありますか?

今年も6年生が挑戦します。港区には日本全国いろいろな県や世界から人が集まっています。どんな料理が紹介されるか楽しみですね。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・シシジュウシイ

・シシャモの石垣揚げ

・にんじんシリシリ

・イナムドゥチ

・牛 乳

1~3年生

今日は6年生からリクエストのあった沖縄県の郷土料理です。沖縄県は日本で一番、昆布をたくさん食べます。豚肉料理もたくさんあり、昆布と豚肉料理は沖縄のおじいちゃん、おばあちゃんの元気なもとと言われています。みなさんも沖縄の人に負けないように、今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

4~6年生

今日は6年生からリクエストのあった沖縄県の郷土料理です。沖縄県は日本で一番、昆布をたくさん食べます。昆布は冷たい海で育ちます。その昆布を温かい沖縄の人が一番多く食べているのはどうしてでしょう?沖縄県は昔、琉球王朝が栄えていました。沖縄の歴史と昆布とのつながりをしらべてみるのも楽しいかもしれませんね。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・菊花入りわかめごはん

・鯖の幽庵焼き

・胡麻酢和え

・かきたま汁

・菊花みかん

・牛 乳

1~2年生

明日、11月3日は「文化の日」です。文化の日には、いろいろなことに頑張ってきた人が、天皇陛下から勲章をいただきます。

記念品には天皇家の家紋である菊の印がついています。そこで、給食でも、菊の花を使ったごはんと、菊の花をイメージした菊花みかんで、いつもなにかに頑張っている白金小学校の皆さんをお祝いします。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

3~6年生

明日、11月3日は「文化の日」です。文化の日には、いろいろなことに頑張ってきた人が、天皇陛下から勲章をいただく授与式があります。記念品には天皇家の家紋である菊の印がついています。そこで、給食でも、菊の花を使ったごはんと、菊の花をイメージした菊花みかんの献立にしました。

菊の花は山形県の特産品です。山形では、いろいろなお料理で菊の花を食べているそうです。菊には殺菌効果のほか、緊張をほぐし、穏やかな気持ちにする働きもあります。イライラする時などにもお勧めの食べ物です。

今日は、菊花ごはん、菊花みかんを食べながら、いつもなにかに頑張っている自分自身と、なにかをがんばっている白金小学校の仲間をたたえあいながら、よく噛んで味わっていただきましょう。

・きつねうどん

・禰豆子揚げ

・ごまあえ

・牛 乳

1~3年生

11月に入りました。気温も急に低くなりましたが、朝、布団から出られないよ~という人はいませんか?しっかりとバランスのよい食事と、早寝、早起きあさごはんで元気にすごしましょう。

今日は、ちくわを使ってねずこ揚げをつくりました。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

4~6年生

禰豆子揚げはちくわに衣をつけて揚げた料理です。ちくわは魚のすり身を棒に巻き付け、火であぶりながら焼いて作ります。材料が魚ですので、筋肉などのからだの材料になるたんぱく資質が詰まっています11月に入りました。これからぐんぐんと気温が下がってきます。しっかりとバランスのよい食事と、早寝早起き、適度な運動で、元気にすごしましょう。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・シーフードピラフ

・ひじきのサラダ

・パンプキンプリン

・牛 乳

1~2年生

ハロウィンが近づくと、かわいらしいかぼちゃのランタンを見かけるようになります。かぼちゃのランタンは、かぼちゃをくりぬいて作ります。くりぬかれたかぼちゃの中身を使った料理もたくさん食べられるようになるので、かぼちゃがいちばんたくさんとれ、栄養満点の時期は「秋」だと思っている人が多いようです。しかし、かぼちゃがたくさんとれるのは「夏」です。覚えておくとかっこいいですね。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

3~6年生

ハロウウィンによく見かけるかぼちゃのランタンは、かぼちゃをくりぬいて作ります。とりのぞかれたかれたかぼちゃは、捨てずに、いろいろな料理に使って食べます。そのため、かぼちゃの旬は「秋」だと思っている人が多いようです。しかし、かぼちゃの旬は「夏」です。夏にとれたかぼちゃを冬まで保存しておくと甘みが増すので、冬にもう一度、おいしい時期を迎えますが、かぼちゃの旬は「夏」とパッと答えられるとかっこいいですね。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・国産小麦粉パン

・ツナコロッケ

・小松菜サラダ

・きのこスープ

・牛 乳

1~3年生

みなさんはパンは好きですか?パンは小麦粉から作ります。小麦粉は外国で育てたものを船に積んで運んできます。今日は、日本で育てた小麦粉をつかったパンです。日本で育った小麦粉で、パンを作るのはとても難しいそうです。給食用のパンができたので、食べてみてください!と特別に試食をいただきました。いつものパンと触った感じやにおい、味はどうかを感じながら今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

4~6年生

最近、食べ物の値段が上がっているというニュースを聞いた人はいませんか?日本は外国からたくさんの食べ物を輸入しています。特に、小麦粉はほとんどが外国産ですので、石油代が上がると輸送にお金がかかり、小麦粉の値段が上がります。国は、日本での小麦粉生産量を上げたいと、学校給食用のパンに国産小麦粉を使えないかと考えました。港区を代表して白金小学校の6年生がアンケートに答えます。

さて、どうして、学校給食で国産小麦粉をつかった小麦粉を使うと、日本での小麦粉の生産量が増えるのでしょう?国産小麦粉を使ったパンを味わいながら、今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

・ハヤシライス

・ビーンズサラダ

・特別栽培の柿

・牛 乳

1~3年生

ハヤシライスは、薄く切った牛肉と玉ねぎなどの野菜を炒め、トマト味のソースや赤ワインを加えて煮込み、ご飯の上にかけた、日本独特の洋風料理です。

ハヤシライスという名前は、この料理を考えた「はやし」さんの名前からついた、ハッシュドビーフ&ライスが縮まった、ハッシュを「はやし」と聞き間違えた、注文してすぐに出てくるので、「早い」という意味から「早しライス」になったなどいろいろな説があります。「どうして、こんな名前になったのかなぁ?」を考えて調べてみるのも楽しいかもしれませんね。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

4~6年生

ハヤシライスは、明治時代に、日本で生み出された洋食メニューです。薄く切った牛肉と玉ねぎなどの野菜を炒め、トマト味のソースや赤ワインを加えて煮込んだハッシュドビーフを、ご飯の上にかけて食べます。

「ハヤシライス」という名前の由来はいろいろあります。この料理を考えた「はやし」さんの名前からついた、ハッシュドビーフ&ライスが縮まった、ハッシュを「はやし」と聞き間違えた、注文してすぐに出てくるので、「早い」という意味の「早しライス」になったなどです。「どうして、こんな名前になったのかなぁ?」を考えて調べてみるのも楽しいかもしれませんね。今日もよく噛んで味わっていただきましょう

・ごはん

・エコふりかけ

・ホキのマスタード焼き

・浅漬け

・豚 汁

・牛 乳

1~6年生

これから寒くなってくると、おでんなどの鍋物がおいしい季節になります。鍋の味をよりおいしくするたべもののひとつに「こんぶ」があります。こんぶは、おいしいおだしをとった後、捨てられてしまうことがよくあります。しかし、だしをとったあとの昆布もおいしく食べられる上、栄養もつまっています。まだ、食べられるのに、捨ててしまうなんてもったいないですね。そこで、今日は、豚汁用のだしを取った後の昆布をつかって、ふりかけを作りました。おいしく食べてもらえると昆布も喜んでくれると思います。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

4~6年生 おまけ

おいしさの基本となる味は「しょっぱい あまい すっぱい にがい」と「うまみ」の5つです。昆布には、うまみ成分であるグルタミン酸とアスパラギン酸がたくさん含まれています。うまみ成分が多く含まれているものがほかにもないか探してみましょう。

・森のきのこのミートソーススパゲティ

・フレンチポテト

・コールスロー風サラダ

・牛 乳

1~6年生

10月25日は「世界パスタデー」です。今日は世界のいろいろな場所で、パスタの魅力を伝えるイベントが開かれています。白金小学校でも「パスタ料理」にしました。みなさんは、パスタは好きですか?

「スパゲティ」もパスタの仲間です。「スパゲティ」はイタリア語の「スパゲット」から付けられた名前です。

さて、問題です。「スパゲット」は「○○の紐」という意味ですが、どんなひもでしょう?

① 黄色いひも ②細いひも ③おいしいひも

答えは②番の「細いひも」です。名前のとおり、小麦粉を使った細いひものような食べものですね。

世界にはいろいろな形をしたパスタがあります。どんなパスタがあるのか調べるのも楽しいかもしれませんね。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

先生用情報:

・世界には500種類以上のパスタがあるそうです。

・世界一小さいパスタは「クスクス」だと言われていますが、大きいのは「ラザニア」でしょうか・・・

・鉄分アップのため、ミートソースには大豆とレバーを使っています。

・わかめごはん

・にくじゃが

・もやしのピリ辛和え

・特別栽培 みかん

・牛 乳

1~2年生

今日の果物は農薬や化学肥料をできるだけ使わないで育てた特別栽培のみかんです。みかんは、風邪をひきにくくする、つかれをすばやくとるのに役立ちます。みかんの実の周りについている、白いすじにも、血管を強く丈夫にする、おなかのお掃除をするなどの働きがあります。ぜひ、白いすじごと食べてみましょう。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。

3~6年生

今日は、ビタミンCたっぷりのじゃがいもとみかんを使った献立です。ビタミンCは風邪をひきにくくする、ストレスを和らげるのに役立つ栄養素です。疲れた時にもおすすめですので土曜日の運動会で頑張った4.6年生のみなさんは特にとるようにしましょう。

ビタミンCというと、果物に多いことが知られていますが、実はじゃが芋にも多く含まれています。ジャガイモのビタミンCは過熱しても壊れにくいので、果物をあまり家では食べないなぁという人はジャガイモ料理を進んで選んで食べるようにしましょう。

今日のみかんも農薬や化学肥料をできるだけ使わないで育てた特別栽培のみかんです。みかんの実の周りについている、白いすじにも血管を強く丈夫にする、腸をきれいにする働きがあります。ぜひ、すじごと食べてみましょう。今日もよく噛んで味わっていただきましょう。